福岡市西区の内科・糖尿病内科「たけのしたクリニック」

とうとう、第6波がはじまりそうです。

以前の波の時のような雰囲気になってきました。

新型コロナの抗原検査と、PCR検査についてオミクロン株で気をつける点があります。

最近では、風邪の症状があったときに、ご自身で抗原検査を行っている方が増えているような印象を受けています。

抗原検査は、簡便で結果も直ぐに出るため、感染の有無を知るには、有効だとは思いますが、その結果を過信してはいけないと言う結果が最近言われております。

2022年1月8日の日経新聞「オミクロン、抗原検査は感染初期を検出しにくく」に記載がありますが、スイス・ジュネーブ大学は.これまでの新型コロナウィルス(デルタ型など)に比べて、オミクロン株は抗原検査での検出感度が下がったと報告しています。これらはまだ査読を受けていない段階での報告ですが、アメリカのFDAも抗原検査はオミクロン株の検出は可能であるが、感度が下がっている可能性があると言っているようです。

皆さんも、もし風邪の症状がある場合には、心配されて、薬局などで抗原検査キットを買われて、検査される方もいらっしゃると思います。それは1つの安心なので良いのですが、それが陰性だからといって、過信してしまって、症状があるのに、大勢で飲みに行くなどの行動は、危険です。

おそらく、現在はほとんどが、感染力の強いオミクロン株だと思って良いと思います。もし、風邪の症状があるなら、抗原検査が陰性であっても、感染の拡大につながる危険ような事はなさらないほうがいいと思います。

そして、発熱があったり、喉の痛み、咳 痰などの症状がある場合は、発熱をみてくれる医療機関でPCR検査を受けてください。

症状がある場合の、新型コロナウィルスのPCR検査は、保険がきいて、費用も高くありませんので、積極的に受けていただく方が良いかと思います。

新型コロナウィルスは、デルタやオミクロンといった変異を繰り返して私たちにおそいかかってきます。しかし、今出てきているオミクロン株の特性を知って、適切な行動と適切な検査、そして新しく私達の武器となった治療薬の適切な使用といった事が、私たち人間にはできます。

私たち人間の英知を集結して、この戦いを乗り越え、そしてウィルスと共存できる社会がはやく生まれることを願っています。

- あけましておめでとうございます。

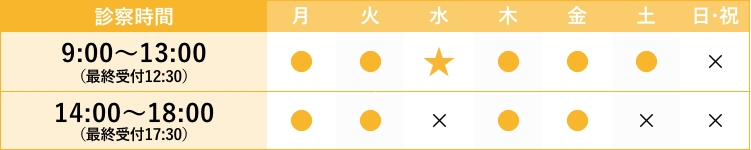

2022年は本日より診療を開始いたします。

まだまだ新型コロナウィルス感染症が落ち着かない世の中ではありますが、本年も地域の皆さんの健康を守れるよう、スタッフ一同、精進して参りますので、どうぞ本年もよろしくお願いいたします。

コロナウイルス感染症もひと段落してきましたので、第59回日本糖尿病学会 九州地方会in 沖縄に参加してきました。

休診をいただき、ありがとうございました。

最も今回印象的だったのは、特別講演があり、公営財団法人がんプレシジョン医療研究センターの中村祐輔先生のご講演でした。

現在の医療の最も最先端の遺伝子を用いた今後の個別化医療や、医療におけるAI・IoTの活用がどこまで進んでいるかということをお聞きしました。IT等の技術が医療に入ることで、冷たい医療ではなく、もっと暖かい、優しい医療が提供できるとのことでした。「当院でもできるところから」と感じました。患者さんへも利便性の良いものを考えていきたいと思っていますし、スタッフ(クルー)にとっても事務作業などの単純作業はテクノロジーに任せることで、ミスや時間を取られることが少なくなり、より患者さんにその時間を還元できると良いなぁと。

学会は勉強も大事なのですが、息抜きもと思い、海に行きまして、漂着しているという軽石を見に行きました。少しありましたが、海はやっぱり綺麗ですね。

海辺ではビーチバレーを楽しむ方々もいらっしゃいました(服装は水着です)。まだ、この季節でも、海でもプールでも泳げるようです(私は泳いでません)。

現在、福岡でも、新型コロナウイルス患者さんが増加傾向にあります。

当院は、発熱外来を以前から行なっている事や、自院内でのPCR検査(唾液による)を行える施設でもあることから、多くの患者さんを診断させていただいています。

自宅療養者の方々が多くなっていることから、保健所より依頼を受け、当院でもさまざまな対応を行なっております。

具体的には、① 電話診療での症状緩和のための薬の処方

②状態が電話やオンラインだけでは把握できない患者さんの、来院していただいての診察・採血・胸部レントゲン検査

③来院できない患者さんのための、自宅への往診

これらを保健所と協力して今まで行なっております。

尚、新型コロナ感染者の方が来院される場合は、自家用車で来られるなど、感染を他者に広めない為の交通手段が確保できる方のみです。

また、一般来院患者様との完全な隔離を行うため、受診時間は指定させていただき、出入り口をご家族も含めて完全に分離して行なっております。

診療が必要な新型コロナウイルス感染患者様は、まずは、担当の保健所(保健師さん)に連絡を行い、当院への診療要請を保健所から行なっていただくよう、連絡を行なってください。

#発熱外来

#PCR検査

#当日に出るPCR検査実施施設

#コロナ患者をみるクリニック

#福岡市西区内科

#福岡市西区糖尿病内科

皆さん、コロナワクチンの接種の際、必ず持参するものをお持ちください。

① 接種券

② 予診表(中身をチェックしておいて下さい)

③ 身分証明証

④ お薬手帳

①と②は忘れてしまうと受けられないこともありますので、必ず忘れずにお持ちください。

以前より、コロナワクチンについてご相談いただきありがとうございます。

5月下旬のワクチン接種開始当初、私たちもコロナワクチンの配送体制や、接種について、不慣れな状態でご迷惑をおかけするといけませんでしたので、2-3カ月毎に通院されている方のみとさせていただいておりました。

しかし、ようやく配送体制や、システムに私たちも慣れてきましたので、かかりつけの患者様以外の方々も打てるようになります。インターネットやコールセンターより受付できるようにいたしました。

スマホ等で、福岡市コロナワクチン接種で検索していただき、福岡市のホームページより入っていただき、接種券番号やパスワード(初期は生年月日10桁)等を登録して、接種施設のところに当院の名前を入れていただくと、空いている日時から予約をしていただければと思います。

7月は日曜日等も接種日を9時~13時までで予約枠を作成しております。

福岡市以外から接種を希望される患者様は、福岡市のワクチンコールセンターに連絡されてください。

今回、所属しているNPO法人より声かけをいただき、

福岡マラソンのホームページ上に、私も演者として、新型コロナウイルス感染症の事をお話しさせていただきました。

話をした時が、2021年2月だったこともあり、少し時間が経っていますが、ご視聴いただける方はよろしくお願いいたします❗️

福岡マラソンホームページの「参加ランナー」の「福岡マラソンランニング教室」のところにあります❗️

2021年5月12日は 午後より研修の為、休診になります。

電話受付も12:30以降は留守番電話になります。

ご了承ください。

2021年4月21日

製薬会社さん主催のセミナーにて講演をさせていただく機会をいただきました。

生活習慣病と高尿酸血症(痛風の原因になるもの)の内容でした。

オンラインでの発表はなかなか慣れませんね。一人で喋っているだけの様な感じにおちいっていました。

実は講演2の志賀先生とは同級生なんです。

座長を務めていただきました、三浦先生にも感謝いたします。